CONTACT

CONTACT  MENU

MENU CLOSE

CLOSE食品コンサルティング

皆さんは、宿泊施設を選ぶ際に、どこを重視しますか?夕飯と異なり、必然的に行動導線が施設内に狭まるため、朝食の喫食率は相対的に高くなります。したがって「朝食のおいしさ」は宿泊満足度の指標であり、再訪理由にも直結します。

しかしいま、旅の朝に求められているのは“贅沢な非日常”ではなく、“自分を整える体験”です。

朝の食事を「提供時間帯の料理」としてではなく、「宿泊体験の一部」として設計できるかどうかが、これからの宿泊施設の差別化を決めます。

「おいしい」だけでは足りない、朝食の新しい役割

かつてのホテル朝食は“非日常の象徴”でした。数え切れないほどの品数が並ぶブッフェテーブルには、普段目にすることのないような食材や、焼き立てのパン、美しいケーキが並び、まさに夢の世界。ここでしか食べられないものを無我夢中で手にとって食べるという、豪華さとボリューム感が売りでした。

一方、ポストコロナの宿泊者が求めているのは「心身を整える時間」「自分のペースを取り戻す朝」なのです。

つまり、朝食を“過ごす体験”として設計する視点が必要です。

朝の光・湯気・香り・音・器──これらが一体となることで、食事が「滞在の余韻を整える時間」へと変わります。

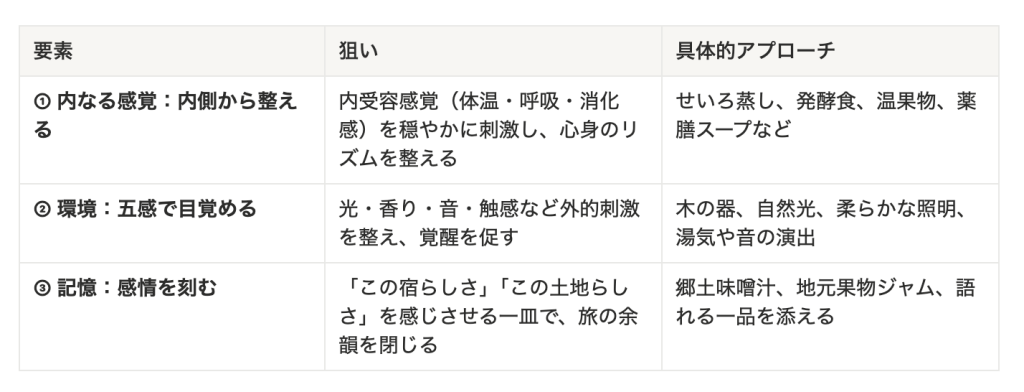

朝食の体験価値を高めるための3要素:「内なる感覚」「環境」「記憶」に働きかける

“朝食の満足度”を決めるのは、味の良し悪しや品数だけではありません。

人は朝の食事を「内なるリズムを取り戻す時間」「一日の始まりを感じる時間」「旅の記憶を刻む時間」として体験しています。

つまり、朝食には自身のからだの声(内受容感覚)・外的環境・感情記憶という三層のデザインが関わっているのです。

この3つの層を整理すると、「内なる感覚」「環境」「記憶」という3要素に分けられます。

それぞれが連動することで、“整う朝”という体験が生まれます。

“整う”とは、

内なる感覚の静けさと、外的環境の調和が重なり合うこと。

食材や見た目の美しさだけでなく、

身体の内側に生まれる“心地よい変化”をデザインすることが、これからの朝食設計の鍵です。

その設計思想が、宿泊体験の「記憶の質」を決定づけます。

トレンドのせいろ蒸し料理にみる演出法のヒント

朝食の設計において、「内なる感覚」「環境」「記憶」の3要素は互いに影響し合います。

なかでも“温度”と“香り”は、内側の感覚と記憶をつなぐ重要なトリガーです。

人は、温かい食事から「安心」「満たされる」「落ち着く」といった情動を自然に感じ取ります。

その感覚を最も穏やかに、かつ印象的に届ける調理法が「蒸す」です。

「せいろ蒸し」は、シンプルながらも五感に深く残る調理法。

湯気・音・香りが一体となるだけで、心理的安心感が生まれ、朝の空間全体が静かに満たされます。

たとえば──

- 雑穀ごはんと旬野菜を合わせた「五穀せいろ」

- せいろで蒸した生姜プリンや甘酒蒸しカステラといった温デザート

こうしたメニューは、食後の心地よさを“体験化”し、ブランドの世界観を自然に伝える装置となります。

“蒸気の立ち上がり”という一瞬の演出が、記憶の中で宿を再び思い出させる。

その小さな記憶の残像こそが、宿泊体験の余韻をポジティブに形づくります。

まとめ

宿泊施設における朝食は、

単なる“提供必須の食事”ではなく、

- 滞在内行動に自然に組み込まれ、

- 心理的リワードを最大化できる時間帯であり、

- ブランド体験の締めくくりとして最も記憶に残る瞬間。

だからこそ、朝食こそが「宿の理念をもっとも体現できる場所」なのです。

ユーザーの嗜好がご褒美旅行から“心身を整える滞在型”へと変化している今、

朝食はもっとも記憶に残りやすく、また体験価値を提供しやすい領域です。

朝食の設計を今一度見つめ直し、

一日のはじまりに“整う時間”を届ける食体験のデザインを始めてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ

“整う滞在”を食でデザインする取り組みを始めませんか?

朝食コンセプトの再構築、メニュー監修、ブランド体験設計など、

宿泊施設の価値を高めるフードディレクションを幅広くご支援しています。

ご相談・お見積もりはお問い合わせフォームより承ります。

2022_resize.png)

岐阜県出身

めざましTVのお仕事がきっかけで朝型のライフスタイルにめざめ、朝ごはんメニューの提案と朝の時間をもっとたのしみたい女子の朝活コミュニティ「とっておきの朝食会」を主催。